No hay artículos en esta categoría. Si se muestran las subcategorías en esta página, puede que tengan artículos.

Subcategorías

sísmos

RIESGOS GEOLÓGICOS:

Dr. Miguel Ángel Santoyo García Galiano

Ing. Verónica Ávila Bravo

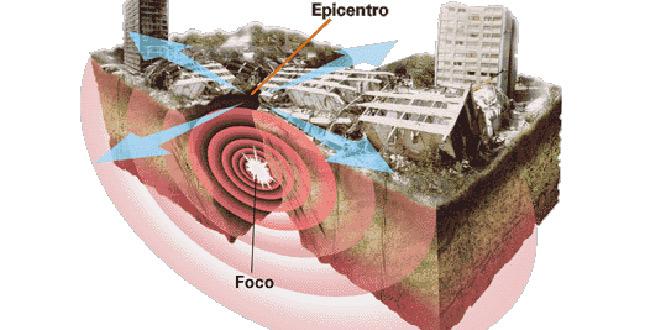

http://espaciociencia.com/foco-y-epicentro-de-los-terremotos/

http://espaciociencia.com/foco-y-epicentro-de-los-terremotos/

1.1. Riesgos sísmicos

1.1.1. Diagnóstico

Los riesgos sísmicos involucran todos los sismos generados en el país. Esto es, sismos localizados a lo largo de las costas del Pacífico en México, así como sismos intraplaca de profundidad intermedia y sismos corticales someros. La mayoría de los sismos de gran magnitud (M>7) los conforman los eventos costeros someros (5-45 km) de profundidad intermedia (45-120 km). Los sismos corticales, en general, tienen magnitudes menores, pero ocurren cerca de las poblaciones, por lo que los tres tipos de eventos implican fuertes peligros para la población.

1.1.2. Tectónica de México y las principales familias de sismos

La placa de Rivera, que es una placa pequeña, se desplaza bajo los estados de Jalisco y de Colima con una velocidad relativa entre 2.5-5.0 cm/año (Kostoglodov y Bandy, 1994). La frontera entre la placa de Rivera y la de Cocos es hasta cierto punto incierta, pero se estima que ocurre frente a la costa de Manzanillo aproximadamente a los 19°N y 104°W. La velocidad relativa de la placa de Cocos respecto al continente varía desde unos

5 cm/año cerca de Manzanillo hasta 8 cm/año en Chiapas (figura 1). El terremoto de Jalisco del 3 de junio de 1932 (Ms=8.2) (Singh et al., 1985a) muestra que una placa pequeña y joven, como la de Rivera, y con una velocidad de subducción relativamente baja, es capaz de generar grandes temblores. Este terremoto ha sido el más grande que ha ocurrido en México en el siglo XX.

También ocurren grandes temblores en regiones continentales a profundidades intermedias entre 35 y 120 km. En este caso, los temblores presentan, en general, un mecanismo de fallamiento normal que refleja el rompimiento de la litósfera oceánica subducida (Singh et al., 1985b). Si bien este tipo de eventos es menos frecuente, puede causar grandes daños. Algunos ejemplos de estos sismos son el de Oaxaca del 15 de enero de 1931 (Ms=7.8), el de Orizaba del 23 de agosto de 1973 (Ms=7.3) y el de Huajuapan de León del 24 de octubre de 1980 (mb=7.0)...

Articulo completo: https://mega.nz/#!rEkAxR6B!TkZXuc3tQaJTAExhqFyN9pTEPm-k-tvGQrUTPhkof4k

Sismicidad en la República Mexicana que incluye a estados y municipios

Es de vital importancia conocer los antecedentes históricos especialmente de los Fenómenos Geológicos y Meteorológicos, que tienen periodos de retorno en el que se toma en cuenta el antecedente histórico para conocer la probable frecuencia con la que estos fenómenos se presenten.

Existe información sobre estos datos a partir de siglo XVI hasta el día de hoy, ya que la información de estos fenómenos que fueron registrados por nuestros ancestros indígenas en los Códices se perdieron al ser quemados por los frailes que acompañaron a los invasores españoles en el siglo XV.

La investigación sobre la ocurrencia de los sismos en los periodos del siglo XVI al XXI fueron localizados (s.e.u.o), en distintas fuentes que han escrito los científicos, especialmente mexicanos, así como otras fuentes que se indican en cada caso. Esta información ha sido recopilada en la “Propuesta para incluir el Riesgo al que están expuestas las obras civiles en la normatividad de Protección Civil de la República Mexicana” (Ley General de Protección Civil). Este trabajo fue presentado a la Cámara de Diputados LXIII Legislatura en septiembre de 2015 y pasada a la Comisión de Protección Civil que hasta la fecha no ha determinado su inclusion en la ley.

La recopilación de la información se hizo tomando en cuenta los sismos que se han presentado en cada uno de los estados que están en la zona D del Mapa de Regionalización Sísmica con el objeto de que cada Estado conozca el número de sismos históricos los de baja magnitud (4.5 a 6.4), los de magnitud media (6.5 a 7.4) y los de alta magnitud (>7.5), además de los municipios donde tuvieron su mayor efecto y en muchos de los casos se indican los daños que sufrieron estos.

Incluimos el Mapa de Regionalización Sísmica (CFE), además se incluye la relación de los municipios que están ubicados en las zonas A, B, C y D (CENAPRED).

Nuestro país se divide en cuatro zonas o regiones sísmicas las cuales son:

- Zona A, de baja sismicidad. En esta zona no se ha registrado ningún sismo de magnitud considerable en los últimos 80 años, ni se esperan aceleraciones del suelo mayores al 10 % de la aceleración de la gravedad.

- Zona B, de media intensidad. Esta zona es de moderada intensidad, pero las aceleraciones no alcanzan a rebasar el 70% de la aceleración de la gravedad.

- Zona C, de alta intensidad. En esta zona hay más actividad sísmica que en la zona B, aunque las aceleraciones del suelo tampoco sobrepasan el 70% de la aceleración de la gravedad.

- Zona D, de muy alta intensidad. Aquí es donde se han originado los grandes sísmicos históricos, y la ocurrencia de sismos es muy frecuente, además de que las aceleraciones del suelo sobrepasan el 70% de la aceleración de la gravedad.

Fuente: http://dro390mazatlan.com/regiones-sismicas-mexico/

La información anterior es con el objeto de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno prodrían tomar las medidas de prevención, mitigación o en su caso la atención de una emergencia mayor o desastre provocado por un terremoto de gran magnitud que pueden afectar a las construcciones, la infraestructura, a la población, al entorno y a su economía.

Como una medida preventiva de largo alcance, sugerimos algunas recomendaciones que consideramos de utilidad.

Estrategia para la utilización de la Información de sismos presentados en los estados y municipios de México, ubicados en la Zona C y D de Mapa de Regionalización Sísmica (CFE).

Sismicidad en la República Mexicana que incluye a estados y municipios (s.e.u.o.)

1. La información en las tablas mencionadas, están en cuatro colores:

- Gris: son sismos históricos con escasa información

- Verde: indican los sismos de (1.5 a), 4.5-6.4 grados de magnitud

- Amarillo: indican los sismos de 6.5-7.4 grados de magnitud

- Rojo: indica los sismos mayores de 7.5 grados de magnitud.

2.“Reglamento de Construcción del Estado (RCE)” Cada Estado debe contar con un RCE en el que deberan tomarse en cuenta tanto las magnitudes de los sismos que se han presentado, como la geotecnia del lugar donde esten asentadas las poblaciones. Reglamento de Construcción y Normas Técnicas Complementarias por estado.

2.1. Propuesta: Elaborar un Reglamento Nacional de Construcción (RNC) que considere tanto la sismicidad como la geotecnia de los suelos en los que están ubicados los municipios, casificándolos como zonas similares. (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Nicaragua y Perú cuentan con un RNC.)

3. “Sismos en el estado”. Para conocer las características de los sismos que se han presentado en los municipios de este estado y las afectaciones que han provocado en sus localidades o zonas de influencia, deberán pulsar en el término: “sismos en el estado" (de su interés).

3.1. CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA DE ACUERDO CON EL MAPA DE LA REGIONALIZACIÓN SÍSMICA DE LA CFE. (CENAPRED)

4. Periodos de retorno. Recordemos que es importante conocer los periodos de retorno de los sismos, especialmente los de gran magnitud ya que, volverán a presentarse en los periodos que incluyen varios años o décadas inclusibe siglos, lo que significa que el RCE indica que las construcciones deberán ser diseñadas tomando en cuenta estos periodos de tiempo.

5. Servicio Geológico Estatal (SGE). Cada estado deberá tener un SGE que estudiará la geotecnia (caracteristícas de los suelos) para determinar los riesgos geológicos existentes en el estado, y tomar las medidas oportunas preventivas, o de mitigación de las amenazas geológicas, o en su caso, de la atención de una emergencia mayor o desastre. (SGM)

6. Instrumentación Sísmica. Para conocer la presencia de sismos, sus características y localización, deberán contar con la instrumentación sísmica adecuada. ( Acelerómetros, sismógrafos, magnetómetros, entre otros)

7. Reforzamiento de Viviendas Existentes. Todas las viviendas y edificaciones construidas sin ningún RCE actualizado según las magnitudes de los sismos que se han presentado en cada Estado deberán ser reforzadas para lograr que sean sismo resistente.

8. Metodología para el uso de la información de los sismos registrados y desglosados en cada estado: se presenta tabla Excel con hipervínculos que señalan la sismicidad en cada Estado y municipios, por lo que se deberá pulsar el hipervínculo correspondiente y aparecerá la información buscada.

| FENOMENO | RIESGO | ESTADOS |

| Geológicos | Sismos | Baja California |

| Sonora | ||

| Jalisco | ||

| Colima | ||

| Michoacán | ||

| Guerrero | ||

| Oaxaca | ||

| Chiapas | ||

| Veracruz | ||

| Puebla | ||

| Cd. de México | ||

| Edo. De México |

A continuación se presentan las síntesis sísmicas de la RM y de los estados ubicados en las zonas D y C del mapa de Regionalización Sísmica (CFE), además de las gráficas de habitantes, viviendas, centros escolares, centros de salud y hospitalarios, según el INEGI y la SEP. El objeto de ésta presentación, es visualizar la importancia que tiene el conocimiento del número de habitantes por estado a que podrían ser vulnerables a las amenazas sísmicas, lo que ayudará a tomar medidas oportunas en el ámbito de la prevención, mitigación y en su caso, la atención de un desastre.

Sismicidad del S XVI al S XXI en la República Mexicana

*S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

** Fuentes en cada caso

***Nuñez-Cornú, Geofísica internacional (http://www.revistas.unam.mx/index.php/geofisica/article/view/39407/35842)

República Mexicana: Síntesis Sísmica, Habitantes, Viviendas, Centros de Salud y Hospitalarios, Alumnos y Planteles Escolares.

P o b l a c i ó n y V i v i e n d a 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

P o b l a c i ó n y V i v i e n d a 2017

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis nacional de alumnos y planteles escolares SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis nacional de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017*

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

*La diferencia entre los números de centros de consulta externa y hospitalarios, se debe a una nueva reclasificación de éstos.

Estados de la República Mexicana con mayor sismicidad ubicados en el Mapa de Regionalización Sísmica Zona “D” (C.F.E.)

*S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

** Fuente: en cada caso

Baja California Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

*Fuentes: en cada caso

**S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Sonora Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

* Fuente: “Peligro Sísmico en el Bloque de Jalisco, México”, Física de la Tierra Vol.23 (Dr. Francisco Javier Núñez Cornú, 2011) pág. 204-206. Fuente consultada 17 de marzo de 2015: http://revistas.ucm.es/index.php/FITE/article/viewFile/36919/35730

**S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Fuente: S. P. Nishenko and S. K. Singh 1987

Jalisco Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

*Fuentes: en cada caso

**S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Colima Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

Fuentes:

* Revista Ciencia Nicolaita, No. 11, abril 1996. Pp. 56-81. Victor Hugo Garduño M., Rogelio Javier Escamilla T.

** S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

*** Fuente en cada caso

Michoacan Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

*Fuentes: en cada caso

**S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Guerrero Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

*S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

**Nuñez-Cornú, Geofísica internacional http://www.revistas.unam.mx/index.php/geofisica/article/view/39407/35842

Oaxaca Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

*Fuentes: en cada caso

**S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Chiapas Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

*Fuentes: en cada caso

**S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Veracruz Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

*Fuentes: en cada caso

**S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Puebla Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

* Relación de los sismos cuyos efectos fueron sentidos en la Ciudad de México POR Dra. LINDA MANZANILLA http://www.desastres.hn/docum/crid/Febrero2006/CD-2/pdf/spa/doc4647/doc4647-contenido.pdf

**S.S.N. Catálogo de sismos http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Ciudad de México Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

Estado de México.

Viviendas y habitantes 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010)

Viviendas y habitantes 2015

Fuente: INEGI.tabulados de la encuesta intercensal 2015

Síntesis estatal de alumnos, planteles escolares y salud SEP 2013, INEGI 2010

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2013)

Síntesis estatal de alumnos y planteles escolares SEP 2016-17

Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP 2016-17)

Centros de Salud y Hospitalarios INEGI censo 2017

Fuente: Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE, INEGI)

Fuente: Propuesta para incluir el riesgo al que están expuestas las obras civiles en la Ley General de Protección Civil de la República Mexicana.

movimientos de remoción de masa

Deslizamineto en República de San Salvador (13 de Enero 2001)

http://files.recursos-naturales06.webnode.mx/200000040-08b8f09b13/Deslizamiento%20en%20Nuevo%20San%20Salvador_2.preview.JPG

3.Riesgos por deslizamientos de tierra en México

En México, las pérdidas socioeconómicas debido a los deslizamientos de tierra y sus efectos secundarios, son cada vez mayores debido al crecimiento urbano, el cual en términos generales tiende a expandirse hacia zonas con laderas inestables. De hecho, muchos de los taludes naturales pueden considerarse como potencialmente inestables, de forma tal que los deslizamientos de tierra pueden iniciarse con relativa facilidad.

Probablemente el factor más importante de todos los que pueden provocar un problema de inestabilidad de laderas naturales, es el cambio en las condiciones de contenido de agua del subsuelo. Esto puede ser generado por variaciones drásticas en las condiciones naturales del drenaje, evaporación en suelos que normalmente están húmedos o por un incremento repentino en el agua del subsuelo producido por lluvias excesivas.

La erosión es otro mecanismo que propicia la generación de deslizamientos. Por ejemplo, la erosión diferencial de estratos de dureza variable, puede dejar en situación inestable el material de un estrato más competente que con el tiempo puede llegar a romperse y causar un deslizamiento. Así mismo la erosión en el pie de un talud de material no consolidado puede remover el soporte necesario para el material superior, el que empezará a deslizarse hasta que se restaure la estabilidad.

Un tercer factor importante en la evaluación del potencial de deslizamiento de laderas es el sísmico. Un sismo intenso es capaz de desencadenar modificaciones en la estructura interna de una ladera, provocando condiciones de alta inestabilidad o incluso de deslizamientos masivos de materiales térreos.

Así, en la regionalización por deslizamiento de tierra, es necesario tomar en cuenta las características geológicas, climáticas, topográficas y sísmicas de una región determinada. Ésta a su vez, debe ser sencilla en cuanto a la definición de las regiones y debe servir como un primer acercamiento al problema que se puede presentar en una región dada con el fin de proyectar nuevas obras de infraestructura y de servicios, así como para la planificación del crecimiento de áreas urbanas.

Con base en las cuatro características enunciadas en el párrafo anterior, los niveles de peligro por deslizamiento se pueden dividir en los siguientes:

Muy alto.

Geología: Regiones donde afloran rocas sedimentarias de composición arcillosa, rocas ígneas piroclásticas, y rocas metamórficas foliadas y alteradas. Presencia de suelos residuales provenientes del intemperismo.

Clima: Cálido húmedo o semihúmedo, la mayor parte del año. Precipitación media anual mayor a 1000 mm.

Topografía: Montañosa, con pendientes superiores a los 30º.

Sismicidad: Alta intensidad sísmica, o zona D de la regionalización sísmica de México.

Alto.

Geología: Regiones donde afloran rocas sedimentarias, rocas ígneas extrusivas e intrusivas parcial o totalmente alteradas, rocas metamórficas foliadas o bandeadas parcial o totalmente alteradas. Suelo residual poco desarrollado.

Clima: Cálido y/o templado húmedo a semihúmedo. Precipitación media anual mayor a 1000 mm.

Topografía: Montañosa a semimontañosa, con pendientes mayores que 25º.

Sismicidad: Media a alta, zonas C y D

Medio.

Geología: Regiones donde afloran rocas de cualquier naturaleza parcialmente alteradas, con poco desarrollo de suelo residual.

Clima: Templado húmedo a semihúmedo. Precipitación media anual de 500 a 1000 mm.

Topografía: Montañosa a plana, con pendientes mayores que 20º.

Sismicidad: Baja a media, zonas B y C.

Bajo:

Geología: Regiones donde afloran rocas de cualquier naturaleza parcialmente alteradas, con poco desarrollo de suelo residual.

Clima: Seco a muy seco. Precipitación media anual menor a 500 mm.

Topografía: Montañosa a plana, con pendientes mayores que 10º.

Sismicidad: Muy baja, zona A.

En la Figura 8 se muestra la regionalización sísmica de peligros por deslizamientos y desprendimientos (colapso) de tierra en el país. En este caso se muestra el potencial de deslizamiento alto y muy alto.

Figura 8. Mapa de potencial de deslizamiento en la República Mexicana (De: CENAPRED 2001)[4]

Landslides: ¿deslizamientos o movimientos del terreno? Definición, clasificaciones y terminología

Irasema Alcántara Ayala*

TIPOS DE MOVIMIENTOS

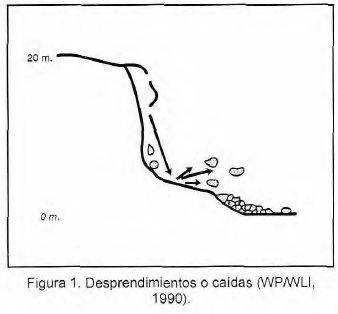

a) Desprendimientos o caídas

Los desprendimientos o caídas (Figura 1) son los movimientos en caída libre de distintos materiales tales como rocas, detritos o suelos. Este tipo de movimiento se origina por el desprendimiento del material de una superficie inclinada, el cual puede rebotar, rodar, deslizarse o fluir ladera abajo posteriormente. El material considerado no incluye las pequeñas partículas, resultado del intemperismo. Estos movimientos son definidos con base en el material involucrado, por lo que se clasifican de manera general en caídas o desprendimiento de rocas (rockfalls), caídas o desprendimiento de detritos (debris falls) y caídas o desprendimientos de suelos (soil falls) La velocidad de estos movimientos puede ser rápida o extremadamente rápida, a excepción de cuando la masa desplazada sufre socavamiento o incisión, y el desprendimiento o caída es precedido por deslizamientos o vuelcos que separan el material desplazado de la masa intacta (Cruden y Varnes, 1996). Estos movimientos ocurren en laderas fuertemente inclinadas, tanto de tipo natural como artificial.

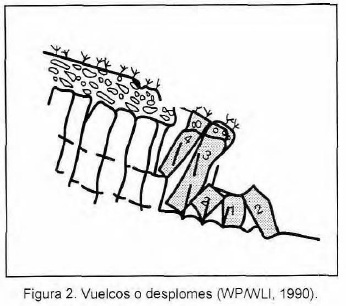

b) Vuelcos o desplomes

Un vuelco o desplome (Figura 2) consiste en la rotación de una masa de suelo, detritos o roca en torno a un eje o pivote determinado por su centro de gravedad. Su movimiento es hacia adelante o hacia la parte externa, por lo cual involucra inclinación o basculamiento, pero no implica colapsamiento, frecuentemente ocurren en una o más superficies, en materiales que poseen un sistema de discontinuidades preferencial como diaclasas, grietas de tensión o superficies columnares. Se clasifican en vuelcos o desplome de rocas, de derrubios o detritos y de suelos.

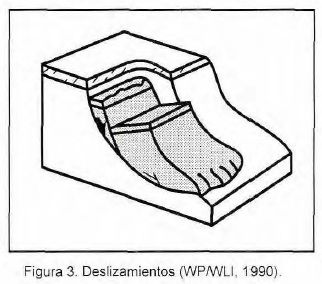

c) Deslizamientos

Los deslizamientos (Figura 3) son movimientos ladera abajo de una masa de suelo, detritos o roca, la cual ocurre sobre una superficie reconocible de ruptura. Con frecuencia, la formación de grietas transversales es la primera señal de la ocurrencia de este tipo de movimientos, las cuales se localizan en la zona que ocupará el escarpe principal. La superficie de ruptura define el tipo de deslizamiento, por lo que las superficies curvas, cóncavas o en forma de cuchara se asocian a deslizamientos rotacionales, las superficies de ruptura semi-planas u onduladas a los movimientos translacionales y las superficies planas a los deslizamientos planos. En los deslizamientos rotacionales, los bloques ubicados en la parte superior se inclinan hacia atrás, el escarpe principal regularmente es vertical, la masa desplazada se acumula ladera abajo y su deformación interna es de muy bajo grado. Movimientos posteriores al iniciar, pueden ocasionar el retroceso progresivo de la corona. La velocidad y extensión de este tipo de movimientos es muy variable Los deslizamientos translacionales son menos profundos que los rotacionales, y al igual que los planos, involucran un movimiento paralelo a la superficie, el cual está en gran medida controlado por superficies de debilidad de los materiales formadores.

Con base en las etapas del movimiento, los deslizamientos rotacionales se clasifican en simples, múltiples y sucesivos, clasificación que también se aplica a las variantes resultantes del tipo de material (ejemplo: deslizamiento rotacional de roca, de debris, de suelo; y por ende, deslizamiento de roca individual, múltiple, sucesivo, etc.). Los deslizamientos translacionales se subdividen en deslizamientos de roca en bloque (block slide), deslizamientos de derrubio en bloque (block slide) y deslizamientos translacionales de suelos (slab slide). Los deslizamientos planos se clasifican en simples términos a partir también del material involucrado, por lo cual los principales tipos son los deslizamientos de rocas (rock slide), deslizamientos de derrubios (debris slide) y las coladas de barro (mudslides).

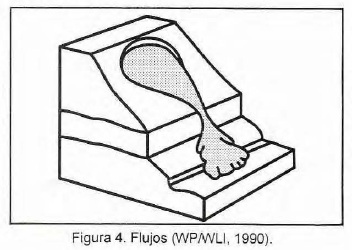

d) Flujos

Los flujos (Figura 4) son movimientos espacialmente continuos, en los que las superficies de cizalla son muy próximas, de poca duración y, por consiguiente, difíciles de observar. El movimiento de los flujos es muy parecido al de un fluido viscoso, razón por la que la distribución de velocidades no es homogénea y origina la formación de lóbulos a partir del predominio del movimiento intergranular. Los flujos envuelven todos los tipos de materiales disponibles y se clasifican con base en su contenido, por tanto, se dividen en flujos de rocas (rock flows), flujos o corrientes de derrubios (debris flows) y flujos de arena o suelo (soil flows).

e) Expansiones laterales

Estos movimientos (Figura 5) son resultado de la fracturación y expansión de suelos o masas de roca compactos, debido a la licuefacción o fluidización del material subyacente, ocurren cuando materiales gruesos, como fragmentos de rocas, grava, etc., están inmersos en una matriz de material más fino o contienen arcillas. La superficie de cizallamiento no está bien definida, la masa involucrada se mueve rápida y retrogresivamente, y puede tener una duración hasta de algunos minutos. Este tipo de movimientos ocurre principalmente en ambientes lacustres y marinos de poca profundidad, los cuales se localizan en las márgenes de los antiguos casquetes de hielo en las costas de Noruega, Alaska y Canadá. Los flujos pueden ser desencadenados por movimientos rotacionales o por efectos sísmicos. Se clasifican en expansiones laterales en rocas (rock spreading), en derrubios (debris spread) y en suelos (soil spreading).

f) Movimientos complejos

Los movimientos complejos ocurren cuando el tipo de movimiento inicial se transforma en otro al ir desplazándose ladera abajo, entre los más importantes cabe destacar los aludes o avalanchas de rocas y los flujos deslizantes. Las avalanchas o aludes de rocas consisten en la movilización a gran distancia de grandes masas de rocas y detritos, las cuales viajan a gran velocidad. Los flujos deslizantes son resultado del colapso repentino y de gran extensión de una masa de material granular o de detritos que viajan a velocidades rápidas o extremadamente rápidas, como resultado de un efecto perturbador. El material involucrado es metaestable, con una estructura suelta y alta porosidad. Durante el colapsamiento, la carga del terreno es transferida a los fluidos de los poros (generalmente agua), lo que ocasiona un incremento en la presión de estos últimos y, por ende, la pérdida de resistencia, ocasionando el flujo deslizante (Hutchinson, 1988). Por lo general, la morfología resultante es alargada y estrecha, y el área de depósito tiene un espesor relativamente bajo.

CAUSAS GENERALES DE LOS MOVIMIENTOS DEL TERRENO

Los procesos de remoción en masa o movimientos del terreno ocurren debido a dos causas fundamentales, las cuales son de tipo externo y de tipo interno (Terzaghi, 1950; Selby, 1993). Las causas externas son todas aquellas que producen un incremento en la tensión o esfuerzos, pero no en la resistencia de los materiales, en tanto que las causas internas son las que disminuyen la resistencia de los materiales sin cambiar la tensión o esfuerzos. De esta manera, se puede decir que los procesos de remoción en masa son aquellos movimientos de masas de suelo, detritos y rocas que ocurren en una ladera como resultado de la influencia directa de la gravedad, y que pueden ser desencadenados por factores internos o externos, o bien, en términos más sencillos, que estos procesos ocurren cuando una porción de la ladera se vuelve muy débil para soportar su propio peso.

Entre los cambios de tipo externo más importantes se encuentran los cambios geométricos o de peso que sufren las laderas (como resultado de erosión, socavamiento, incisión de un río, excavaciones artificiales, cargas y descargas), las tensiones transitorias naturales y artificiales a las que son expuestas (sismos, vibraciones por explosiones o uso de maquinaria pesada) y los cambios en ei régimen hidrológico (intensidad y duración de las precipitaciones, etc.). Los principales cambios de tipo interno se relacionan con la transformación de los materiales a través de movimientos progresivos (por expansiones laterales, fisuras, etc.), procesos de intemperismo y erosión. Existe una gran variedad de causas internas y externas en torno a las cuales se originan los procesos de ladera, éstas han sido categorizadas por Cruden y Varnes (1996) con base en procesos de distinta índole (Tabla 2).

Los procesos de ladera ocurren gracias a la combinación de este tipo de factores, ya que todos ellos contribuyen en diferente grado a su inestabilidad. Sin embargo, según ciertas circunstancias, algunos de estos elementos pueden ser considerados como factores desertcadenantes decisivos como, por ejemplo, la presencia de lluvias extraordinarias en materiales permeables, razón por la cual no sólo es importante conocer los mecanismos y tipos de movimientos, sino también los factores que causan y controlan este tipo de procesos en espacios definidos.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112000000100002

Deslizamiento de tierra en Pahuatlán, Pue. 2014

Resumen

El desarrollo de inventarios de derrumbes basados en técnicas de teledetección se ha convertido en una de las principales herramientas de evaluación de peligros y riesgos. Entre estas técnicas, el análisis visual y automático y semiautomático de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución (VHR), o una combinación de éstas, se ha considerado recientemente como una forma prometedora de identificar y mapear deslizamientos de tierra a escalas locales y regionales . En este contexto, se preparó un inventario de corrientes de tierra para el municipio de Pahuatlán, Puebla, en el centro de México, mediante la combinación de tres técnicas: (1) análisis visual de pares estereoscópicos de imágenes de satélite VHR (GeoEye-1), (2) análisis visual monoscópico Imágenes de satélite VHR (SPOT 5 e imágenes de Google Earth), y (3) topografía de campo. En este trabajo, se presta especial atención a la identificación y mapeo de deslizamientos de tierra basado en los pares estéreo GeoEye-1. Además, como paso preliminar en el uso de imágenes de VHR, se presenta una revisión general de las imágenes de satélite VHR disponibles, software y hardware que pueden ser útiles para la cartografía digital de deslizamientos de tierra. El inventario de deslizamientos incluyó un total de 577 deslizamientos de tierra, lo que corresponde a una densidad promedio de 10,5 deslizamientos por km2. De éstas, 385 fueron clasificadas como recientes, 171 como antiguas y 21 como muy antiguas, independientemente del estado de actividad. La superficie total cartografiada fue de 54,9 km2; El 57,7% de la misma se ha visto afectada por el deslizamiento. El área media ocupada por los recientes deslizamientos fue del orden de 1.066 m2; Para los viejos deslizamientos, fue de 82.559 m2 y para los deslizamientos de tierras muy antiguas 1.173.952 m2. Los flujos de desechos fueron el tipo de movimiento más frecuente (217), seguido por 167 diapositivas traslacionales, 97 movimientos complejos, 79 diapositivas rotacionales y 17 caídas y derribos. Las relaciones de costo-beneficio de una serie de estas técnicas siguen siendo discutibles debido al alto costo de algunas de las imágenes VHR y el software y hardware relacionados. Sin embargo, la aparición de nuevos sensores de satélite es probable que genere competencia en el mercado, por lo que este tipo de imagen probablemente estará disponible a un costo mucho menor en un futuro próximo. Además, es importante tener en cuenta que el uso de varias imágenes estéreo de alta resolución no implica ningún costo, ya que actualmente se encuentra disponible la descarga de imágenes de alta resolución de Google Earth con Google Earth Pro. La rapidez relativa de estas técnicas puede ser muy valiosa después de un desastre regional de desprendimiento de tierra, ya que los daños a las carreteras y la infraestructura usualmente impiden la evaluación rápida y precisa del impacto del deslizamiento de tierra. Lo que es más importante, estas técnicas pueden ser de gran valor para la evaluación del riesgo de laderas habitadas potencialmente inestables.

libro: http://link.springer.com/article/10.1007/s10346-014-0473-1

Cartilla de diagnóstico preliminar de inestabilidad de laderas.

Presentación

El fenómeno de inestabilidad de laderas es uno de los más recurrentes en el país, en particular en época de lluvias y cuando ocurren sismos. Sin embargo, las estadísticas de su ocurrencia, su estudio y la difusión de medidas preventivas son, quizá, las menos desarrolladas entre los fenómenos perturbadores.

Con base en lo anterior, en el año 2001 se iniciaron los trabajos de la Estrategia Nacional de Prevención y Mitigación del Riesgo por Inestabilidad de Laderas –MILADERA. Los objetivos finales de MILADERA son mejorar la seguridad de la población expuesta a estos fenómenos, para aminorar los efectos destructivos sobre la infraestructura social y productiva, así como atenuar el impacto ecológico de la inestabilidad de laderas. En una primera fase se ha propuesto desarrollar guías, manuales y material técnico que faciliten la identificación de la amenaza, la capacitación de funcionarios de Protección Civil y la difusión a la población. A la fecha, participan en el comité técnico de MILADERA las siguientes instituciones: CENAPRED, los Institutos de Geografía e Ingeniería de la UNAM, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE).